may 2025

„

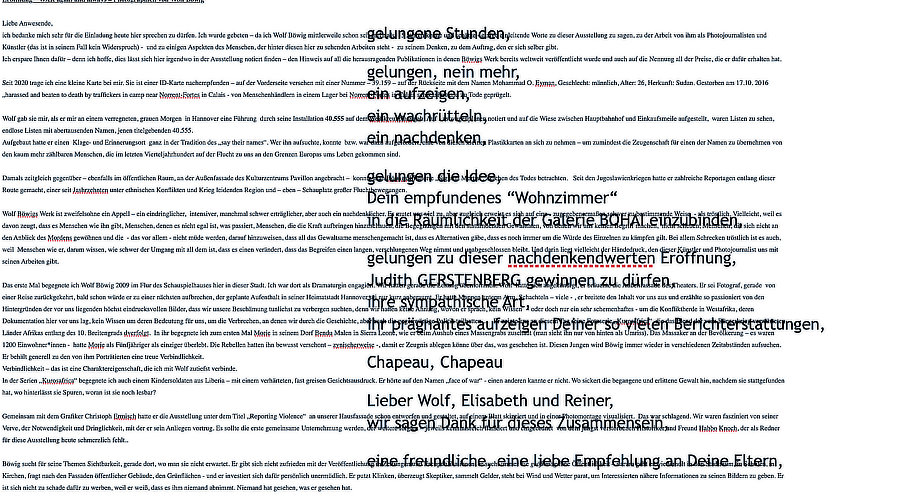

Liebe Anwesende,

ich bedanke mich sehr für die Einladung heute hier sprechen zu dürfen. Ich wurde gebeten – da ich Wolf Böwig mittlerweile schon seit mehr als 15 Jahren kenne und schätze – einige einleitende Worte zu dieser Ausstellung zu sagen, zu der Arbeit von ihm als Photojournalisten und Künstler (das ist in seinem Fall kein Widerspruch) – und zu einigen Aspekten des Menschen, der hinter diesen hier zu sehenden Arbeiten steht – zu seinem Denken, zu dem Auftrag, den er sich selber gibt. Ich erspare Ihnen dafür – denn ich hoffe, dies lässt sich hier irgendwo in der Ausstellung notiert finden – den Hinweis auf all die herausragenden Publikationen in denen Böwigs Werk bereits weltweit veröffentlicht wurde und auch auf die Nennung all der Preise, die er dafür erhalten hat.

Seit 2020 trage ich eine kleine Karte bei mir. Sie ist einer ID-Karte nachempfunden – auf der Vorderseite versehen mit einer Nummer – 39.159 – auf der Rückseite mit dem Namen

Mohammad O. Eyman

Geschlecht: männlich

Alter: 26

Herkunft: Sudan

Gestorben am 17.10. 2016

„harassed and beaten to death by traffickers in camp near Norrent-Fortes in Calais“ – von Menschenhändlern in einem Lager bei Norrent-Fortes in Calais schikaniert und zu Tode geprügelt.

Wolf gab sie mir, als er mir an einem verregneten, grauen Morgen in Hannover eine Führung durch seine Installation 40.555 auf dem Weißkreuzplatz gab. Auf Lastwagenplanen notiert und auf die Wiese zwischen Hauptbahnhof und Einkaufsmeile aufgestellt, waren Listen zu sehen, endlose Listen mit abertausenden Namen, jenen titelgebenden 40.555. Aufgebaut hatte er einen Klage- und Erinnerungsort ganz in der Tradition des „say their names“. Wer ihn aufsuchte, konnte bzw. war dazu aufgefordert, eine von diesen kleinen Plastikkarten an sich zu nehmen – um zumindest die Zeugenschaft für einen der Namen zu übernehmen von den kaum mehr zählbaren Menschen, die im letzten Vierteljahrhundert auf der Flucht zu uns an den Grenzen Europas ums Leben gekommen sind. Damals zeitgleich gegenüber – ebenfalls im öffentlichen Raum, an der Außenfassade des Kulturzentrums Pavillon angebracht – konnte man Böwigs Bildserie „Signum Mortis“, Zeichen des Todes betrachten. Seit den Jugoslawienkriegen hatte er zahlreiche Reportagen entlang dieser Route gemacht, einer seit Jahrzehnten unter ethnischen Konflikten und Krieg leidenden Region und – eben – Schauplatz großer Fluchtbewegungen. Wolf Böwigs Werk ist zweifelsohne ein Appell – ein eindringlicher, intensiver, manchmal schwer erträglicher, aber auch ein nachdenklicher. Es mutet uns viel zu, aber zugleich erweist es sich auf eine – zugegebenermaßen schwer zu bestimmende Weise – als tröstlich. Vielleicht, weil es davon zeugt, dass es Menschen wie ihn gibt, Menschen, denen es nicht egal ist, was passiert, Menschen, die die Kraft aufbringen hinzuschauen, die Begegnungen mit den stattfindenden Gewalttaten, von denen wir uns keinen Begriff machen, nicht scheuen, Menschen, die sich nicht an den Anblick des Mordens gewöhnen und die – das vor allem – nicht müde werden, darauf hinzuweisen, dass all das Gewaltsame menschengemacht ist, dass es Alternativen gäbe, dass es noch immer um die Würde des Einzelnen zu kämpfen gilt. Bei allem Schrecken tröstlich ist es auch, weil Menschen wie er, darum wissen, wie schwer der Umgang mit all dem ist, dass es einen verändert, dass das Begreifen einen langen, verschlungenen Weg nimmt und unabgeschlossen bleibt. Und darin liegt vielleicht der Händedruck, den dieser Künstler und Photojournalist uns mit seinen Arbeiten gibt.

Das erste Mal begegnete ich Wolf Böwig 2009 im Flur des Schauspielhauses hier in dieser Stadt. Ich war dort als Dramaturgin engagiert. Wir hatten gerade die Leitung übernommen. Wolf hatte sich angekündigt, er bräuchte die Außenfassade des Theaters. Er sei Fotograf, gerade von einer Reise zurückgekehrt, bald schon würde er zu einer nächsten aufbrechen, der geplante Aufenthalt in seiner Heimatstadt Hannover sei nur kurz anberaumt. Er hatte Mappen unterm Arm, Schachteln – viele – , er breitete den Inhalt vor uns aus und erzählte so passioniert von den Hintergründen der vor uns liegenden höchst eindrucksvollen Bilder, dass wir unsere Beschämung tunlichst zu verbergen suchten, denn wir hatten keine Ahnung, wovon er sprach, kein Wissen – oder doch nur ein sehr schemenhaftes – um die Konfliktherde in Westafrika, deren Dokumentation hier vor uns lag, kein Wissen um deren Bedeutung für uns, um die Verbrechen, an denen wir durch die Geschichte, aber auch die gegenwärtige Politik teilhatten…. Er zeigte uns an diesem Tag seine Fotoserie „Kurosafrica“, die das Elend der vom Bürgerkrieg verwüsteten Länder Afrikas entlang des 10. Breitengrads verfolgt. In ihr begegnete ich zum ersten Mal Morie in seinem Dorf Bendu Malen in Sierra Leone, wie er beim Aushub eines Massengrabs zuschaut (man sieht ihn nur von hinten als Umriss). Das Massaker an der Bevölkerung – es waren 1200 Einwohner*innen – hatte Morie als Fünfjähriger als einziger überlebt. Die Rebellen hatten ihn bewusst verschont – zynischerweise -, damit er Zeugnis ablegen könne über das, was geschehen ist. Diesen Jungen wird Böwig immer wieder in verschiedenen Zeitabständen aufsuchen. Er behält generell zu den von ihm Porträtierten eine treue Verbindlichkeit. Verbindlichkeit – das ist eine Charaktereigenschaft, die ich mit Wolf zutiefst verbinde. In der Serien „Kurosafrica“ begegnete ich auch einem Kindersoldaten aus Liberia – mit einem verhärteten, fast greisen Gesichtsausdruck. Er hörte auf den Namen „face of war“ – einen anderen kannte er nicht. Wo sickert die begangene und erlittene Gewalt hin, nachdem sie stattgefunden hat, wo hinterlässt sie Spuren, woran ist sie noch lesbar?

Gemeinsam mit dem Grafiker Christoph Ermisch hatte er die Ausstellung unter dem Titel „reporting violence“ an unserer Hausfassade schon entworfen und gestaltet, auf einem Blatt skizziert und in einer Photomontage visualisiert. Das war schlagend. Wir waren fasziniert von seiner Verve, der Notwendigkeit und Dringlichkeit, mit der er sein Anliegen vortrug. Es sollte die erste gemeinsame Unternehmung werden, der weitere folgten – jeweils kenntnisreich flankiert und eingeordnet von dem jüngst verstorbenen Historiker und Freund Habbo Knoch, der als Redner für diese Ausstellung heute schmerzlich fehlt …

Böwig sucht für seine Themen Sichtbarkeit, gerade dort, wo man sie nicht erwartet. Er gibt sich nicht zufrieden mit der Veröffentlichung in Zeitungen und Fachpublikationen, er sucht immer die größtmögliche Öffentlichkeit – darum geht er wiederholt in den Stadtraum, in Schulen, in Kirchen, fragt nach den Fassaden öffentlicher Gebäude, den Grünflächen – und er investiert sich dafür persönlich unermüdlich. Er putzt Klinken, überzeugt Skeptiker, sammelt Gelder, steht bei Wind und Wetter parat, um Interessierten nähere Informationen zu seinen Bildern zu geben. Er ist sich nicht zu schade dafür zu werben, weil er weiß, dass es ihm niemand abnimmt. Niemand hat gesehen, was er gesehen hat.

Die Reaktion unseres Theaterpublikums war – gelinde gesagt – gespalten. Die einen schauten hin, öffneten und informierten sich, die anderen waren empört, dass das Schauspielhaus Ihnen solche Bilder zumutete auf dem arglosen Weg zur Abendunterhaltung. Doch ein vom Elend der Welt unbeschwertes Gemüt des Bürgers ist kein Belang, zu dessen Schutz Grundrechtspositionen eingeschränkt werden dürfen – so der schöne Wortlaut eines Urteils unseres Verfassungsgerichts … Darauf wollten wir hinweisen. Die Aufmerksamkeit auf die Geschehnisse in jenen Regionen Afrikas würden – so unsere Überlegung – vielleicht das Verständnis erleichtern, warum so viele Menschen von dort Schutz in anderen Ländern, auch in Deutschland, suchten (und noch suchen). Dafür war uns diese – als Irritation und Zumutung bewertete – Konfrontation es wert. Dabei – das werden Sie sehen – haben Böwigs Fotografien nichts mit dem gängigen Sensationsjournalismus zu tun. Sie reihen sich nicht ein in die massenhafte Bebilderung von Folter und Tötung, dem grellen Bilderrauschen, das uns unter dem Vorwand, mit Berichten über Gewalt die Augen zu öffnen, uns eher erblinden lässt. Wolf Böwig verweigert konsequent „die Droge Blut“, wie er es selbst einmal nannte und mit der die Massenmedien handeln. Das macht seine Bilder so besonders. Er sucht das Gegenteil von Schockmomenten, er scheint seine Aufgabe darin zu sehen, in diesen von ihm bereisten Gewalträumen der Welt das Wie des Überlebens zu protokollieren. Sein langjähriger Wegbegleiter auf diesen Reisen, der portugiesische Autor Pedro Rosa Mendes, schrieb einmal: „Wir suchen nach Blumen, wo der Wald in Brand gesteckt wurde.“ Wolfs Tätigkeit geht denn auch über die Zeugenschaft der Krisen und Kriege hinaus. Sie scheint sich vielmehr verpflichtet, Hoffnung zu stiften, Würde zurückzugewinnen. Dafür lebt er seit Jahrzehnten ein Leben im Ausnahmezustand, bereist Regionen der Welt, in der physische Gewalt bis zur Entmenschlichung an der Tagesordnung ist. Er ist dauernd auf Sendung, angezündet. „Verzweifelt er manchmal?“ , habe ich ihn gefragt. Er halte es mit dem Stoizismus, er begreift seine Tätigkeit als biografische Notwendigkeit. In einem nächsten Leben allerdings würde er gerne etwas anderes tun, ist seine Antwort.

Wie aber kam er zu dieser biografischen Notwendigkeit? Wie fing das alles an?

… sein bester Freund aus Hannöverschen Schultagen, mit dem er schon die Schülerzeitung gemeinsam bestückte, war nach dem Abitur bei SPIEGEL TV gelandet, Thilo Thielke, ein junges journalistisches Talent, ein Ziehkind von Stefan Aust. Er bekam den Auftrag nach Afghanistan zu reisen, die Russen zogen sich 1988 gerade aus dem Land zurück. Thilo Thielke fragte Wolf, ob er ihn begleiten wolle, da er doch die Sprache etwas verstünde. Wolf kam mit und blieb … länger, viel länger als geplant und fotografierte – das Land befand sich nach dem Abzug der Russen in einem Machtvakuum, Anfang der 90er sollten dieses dann die Taliban füllen – Wolf bereiste das Land und versuchte zu verstehen … Er wollte die Zusammenhänge verstehen.

…

… was war der Hintergrund ihrer Flucht, was sind die Ursachen des Konflikts, … und so spannten die Fragen sich immer weiter und weiter auf und führten ihn von einem Krieg zum nächsten. Von Afghanistan führte ihn eine Spur in die Grenzregion zu Pakistan, die willkürliche Teilungspolitik und Grenzziehungen zu den Territorialkonflikten mit Indien – die in diesen Stunden wieder so virulent sind, dass man angesichts zweier sich hier bedrohender Atommächte eigentlich verzweifeln müsste. Dass Wolf die Fotokamera als sein Erkundungsinstrument wählte, verdankt sich dem Besuch einer Ausstellung zu Studienzeiten, die einen tiefen Eindruck bai ihm hinterlassen hatte: Fünf Jahrzehnte Magnum-Fotografie. War – again and always … ist der Titel dieser Ausstellung hier in der BOHAI-Galerie. Der Krieg als Auswuchs unseres Systems, als wirtschaftliche Produktivkraft – so begegnete ihm Böwig – überall wo er war. Auch das ein Hintergrund, auf den er immer wieder hinweist. Darum fragt er nach, stellt auch die unbequemen Fragen, beispielsweise zur Industrie der NGOs. Ihm wurde bei einer Preisverleihung vor laufender Kamera schon der Ton abgestellt, aber er möchte Widersprüche thematisieren, wenigstens benennen, um Auswege zu finden und um der Wahrhaftigkeit willen. Doch – vor allem – so wage ich zu behaupten – gilt sein Interesse der Frage: Wie findet man nach der Gewalt zur Sprache zurück, zu einem Dialog, zu sich? Mit dem größten Respekt vor denen, die in diesen Konflikten sterben, gilt seine Aufmerksamkeit den Überlebenden. Denn sie haben eine Aufgabe: Sie müssen beantworten: Wie wird man wieder Mensch? Wie lässt sich die – ich gebrauche dieses Wort jetzt schon zum wiederholten Male, denn Wolf gebraucht es oft – Würde zurückgewinnen, auf Opfer wie auf Täterseite? Findet sich ein Weg zurück? Wolf Böwig – ich sagte es schon – weigert sich, sich an den Tod, an die Grausamkeit zu gewöhnen. Seine ganze Arbeit – und das meint in diesem Fall kompromisslos: sein ganzes Leben widmet er dieser Aufgabe, tut, was er in dem jeweils konkreten Moment tun kann…er kommt ins Handeln, findet Namen heraus, sucht Körperteile zusammen, übergibt sie der weinenden Mutter, schafft die Basis dafür, dass Auskunft gegeben werden kann. Er macht, wo andere reden.

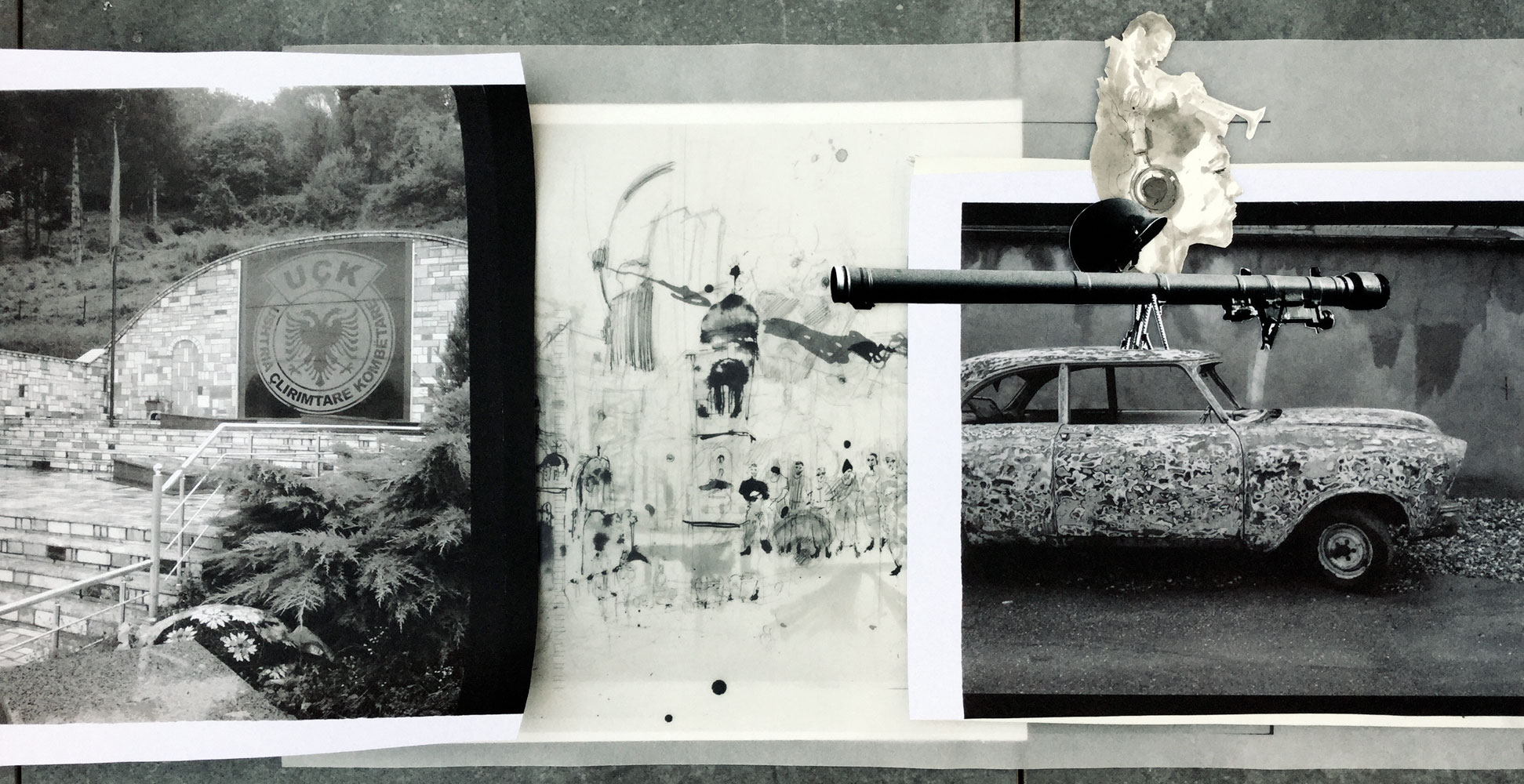

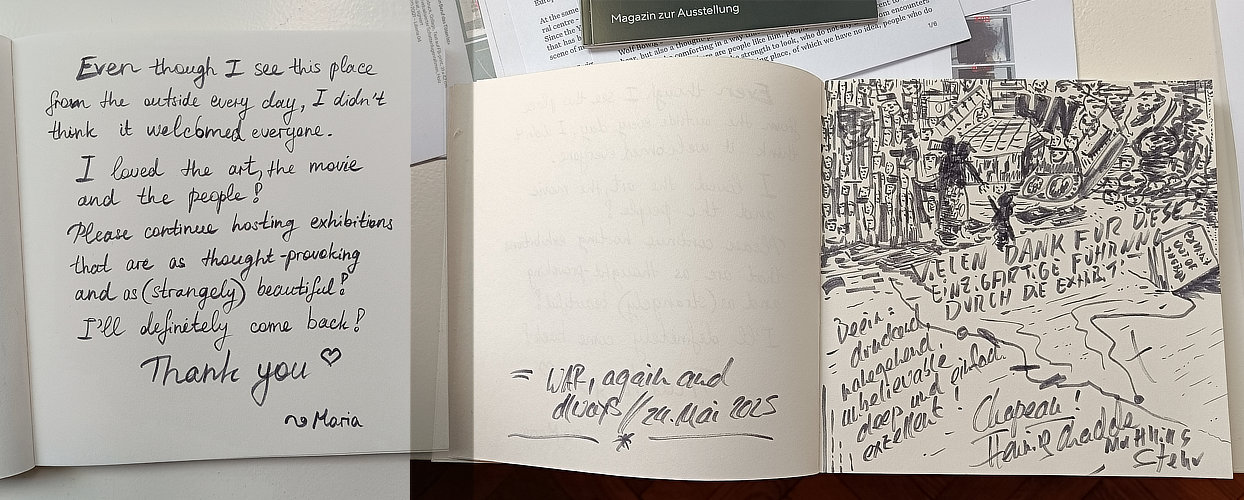

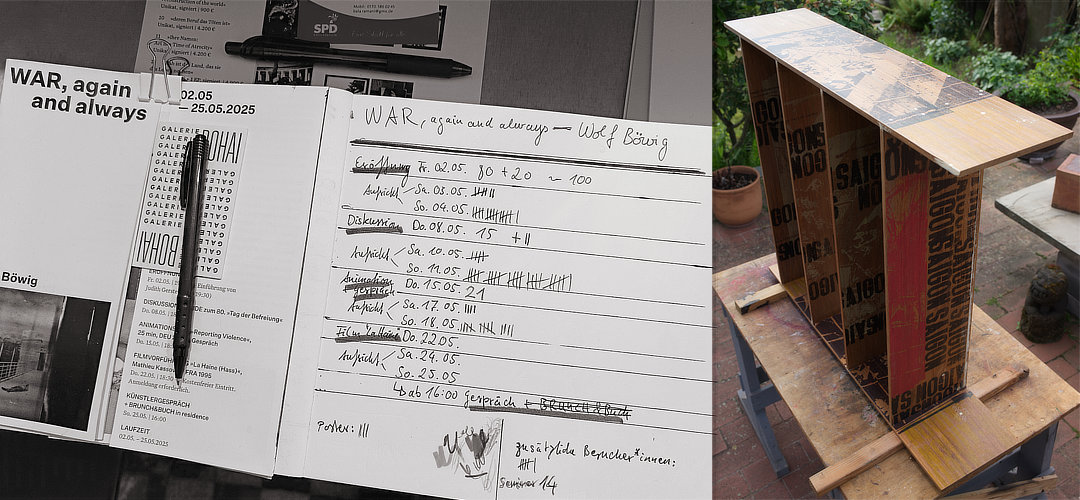

Aber was sehen wir nun hier – in dieser Ausstellung, die deshalb einen besonderen Stellenwert in Wolf Böwigs Arbeitsbiographie hat, weil sie Einblick gibt in den Prozess, der sich in einem solchen Leben, das sich alldem aussetzt, vollzieht? Wolf nennt diesen – natürlich auch von ihm selbst gestalteten Aufbau – sein mentales Wohn- und Schlafzimmer. Was sehen wir hier nun eigentlich? Was sehen wir auf seinen Bildern? Wie können wir sie lesen? Es sind ganz augenscheinlich hier nicht mehr nur Dokumentarfotografien zu sehen. Die Aufnahmen hat Wolf übermalt, handschriftlich überschrieben, mit anderweitigen Materialien zu Collagen und Assemblagen verwandelt. Warum? Tatsächlich entziehen sich nun die Werke einem schnellen Verständnis noch mehr. Sie bestehen aus Schichten, die übereinander gelagert sind. Expanded Photography nennt Wolf diese Methode. Es sind keine formalen Aspekte, die ihn zu dieser Gestaltung führen, sondern allein inhaltliche. Alles ist miteinander verknüpft, alles hat eine Bedeutung – für ihn, subjektiv. Es ist sein Blick, sein Verständnis, sein Leben, das er hier mit zur Verfügung stellt und einfließen lässt. Ich erkenne darin eine Trauerarbeit. Trauer ist ein sehr politisches, widerständiges Gefühl, das man als gesellschaftliche Kraft nicht unterschätzen sollte. Sie fragt: Wohin wollen wir? Es ist diese Frage, die am Anfang einer jeden Politik steht. Durch das „Wir“ bringt sie die Gesellschaft zur Sprache, sie formuliert das Ziel, das wir uns stecken könnten. Ich nannte Wolfs Methode einmal in einem anderen Zusammenhang „Archäologie des Augenblicks“. Was er mit seiner Kamera dem Fluss des Lebens entreisst, in einer Sechzigstelsekunde festhält…..Wie lässt es sich begreifen? Was muss man wissen, um es erkennen zu können? Wodurch erhält dieser Augenblick seine Wahrhaftigkeit? Wie wird man ihm gerecht? Wolf hat sich entschieden, über all diese Fragen Auskunft zu geben, darüber auch, wie die Eindrücke in ihm ein Weiterleben führen, wie sie in ihm arbeiten, wie sich für ihn nach und nach Zusammenhänge erkennen lassen, Sinnfäden spinnen, sich spätere Ereignisse im Leben zuordnen, welche Lektüre er hinzuzieht. All das stellt er Ihnen hier zur Verfügung. Es ist ein Angebot für eine Begegnung. Was Sie in dieser Ausstellung sehen, ist sicher auch eine Form der persönlichen Verarbeitung. Und ein sehr intimen Einblick in die Seele eines Menschen, der sich der Wachheit für die politischen Räume verschrieben hat, in denen wir unser Leben leben. So macht er uns durch seine Bildserien, in denen er zu verschiedenen Zeiten an die gleichen Orte zurückkehrt, zu Zeug*innen von Veränderungen, Ablagerungen, Narben. Wir erkennen Spuren, begleiten Morie, begleiten andere, die immer wiederkehren, älter werden, immer noch da sind, wo Vernichtung und Schmerz gewütet haben. Wir kehren zurück auf einen Boltzplatz in Ex-Jugoslawien, sehen Kinder unbekümmert Basketball spielen und entdecken doch am unteren Bildrand noch den durch eine Explosion aufgerissenen Beton, weil wir den Boltzplatz nicht zum ersten Mal sehen … ein anderer hätte diese Spur für den Schatten des Balls halten können. Die Bildlegenden lässt uns die Zeiten zuordnen, ansonsten nur Spuren… nur lesbar für die Kundigen, zu denen uns Wolf Böwig durch seine Arbeit macht. Wolf Böwigs Arbeit erzählt aber noch von etwas Anderem: Es erzählt von dem Bewusstsein, dass Verfolgung, Trauma, Verwundung letztlich nicht in Begriffe überführbar ist, nicht in Bildern einzufangen. Seine Arbeit ist vielmehr gekennzeichnet von dem Bemühen um eine Sprache, die jenseits der äussersten Vernichtung und Sinnlosigkeit auf’s Neue versucht, Sinn zu nennen und zu bezeugen, indem sie neue Ordnungen herstellt. Die Anstrengungen des Sagens, Bezeugens bleiben dabei erkennbar….. Wolf Böwig verhehlt nicht, was diese Erlebnisse mit ihm selber machen….er gibt darüber auf persönlichste Weise Auskunft, indem er seine Tagebucheintragungen in seine Collagen einfließen lässt. Er zeigt, wie sehr der Eindruck eines Augenblicks in ihm weiterarbeitet…. welche Bezüge sich einstellen, auch manche erst viele Jahre später…. er widmet der einzelnen Aufnahme viel Zeit…wortwörtlich, er hält sie in Händen, betastet sie, bearbeitet sie, übermalt sie….. Es ist – so darf ich vermuten – der Versuch, das Erlebte in all seinen Facetten zu vermitteln, auch der Versuch, sich zu orientieren, zu erkunden, wo er sich selbst inmitten alldem befindet. Am Ende – sie verschlüsseln sich zunehmend dem von Außen hinzutretenden Betrachter – entfalten die Collagen, Assemblagen fast so etwas wie Poesie. Diese Poesie führt zu einer Unterbrechung des rein Dokumentarischen durch ihr spezifisches Verhältnis zur Zeit. Diese Bilder sind eine Art Flaschenpost … sie sind ein Angebot einer Begegnung … wann immer sie wahrgenommen wird.

…

„Wisst, was geschehen ist, vergesst nicht, und dennoch werdet ihr nie wissen.“ … diese Botschaft, spät gefunden, notiert auf einem kleinen Zettel, von einem anonymen Opfer vergraben nahe der Gaskammer in einem deutschen Vernichtungslager

…

verbindet sich für mich auch mit Wolfs Werk. Nehmen Sie sich die Zeit … Die ausgestellten Bilder lassen sich nicht leicht auf ihren Informationsgehalt hin entschlüsseln … erfahren Sie sie viel mehr als eine Geste, eine Aufforderung, sich mit ihnen zu beschäftigen, eingehend … nicht der Oberfläche zu trauen, sondern zu akzeptieren, wie komplex solche Aneignungsvorgänge sind … wann und wodurch glaubt man etwas zu begreifen? Und wohin führt es einen?

…

“

Judith Gerstenberg, may 2nd

may 31st

may 30th

may 24th

may 21st

3×72 – may 20th

may 17th

may 16th

für Moshe 2025 | Dömitz 1985 – may 15th

may 14th

shelf in the making

Wenn ein Mann oder eine Frau aufgrund von Rasse, Religion oder politischen Ansichten verfolgt wird, dann muss der Ort, an dem sich dieser Mensch befindet, genau in diesem Augenblick zum Zentrum des Universums werden sagte Wiesel sagte Habbo sagte Thilo – may 12th

may 7th

may 3rd

may 1st