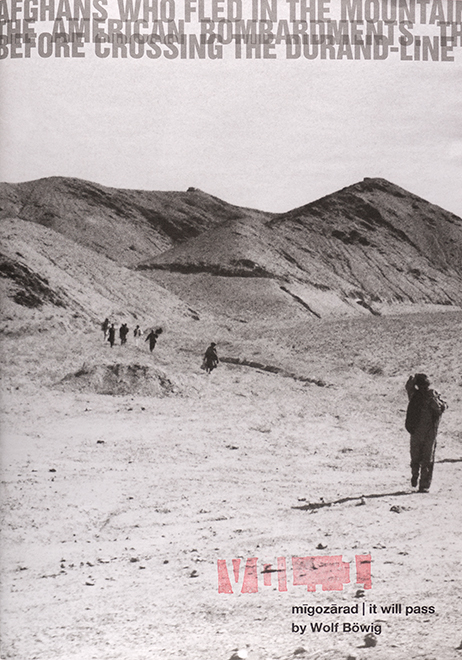

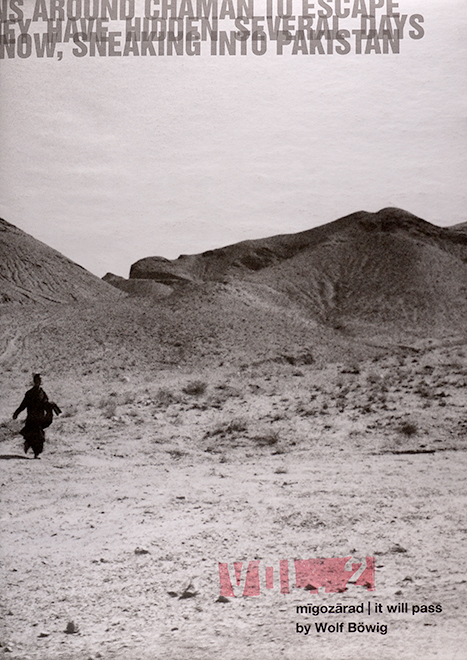

mīgozarād [it will pass]

written on a teahouse-wall in Kunduz

“I maintain the principle that the duration of peace stands in direct proportion to the slaughter of the enemy. The harder you strike them, the longer they will hold on”

General Skobelev/Russia (commanded the massacre of the Turkmen fortifications at Göp-Teke in 1881. He allowed his troops to pillage and plunder for three days. 15,000 defenders and their families were slaughtered.)

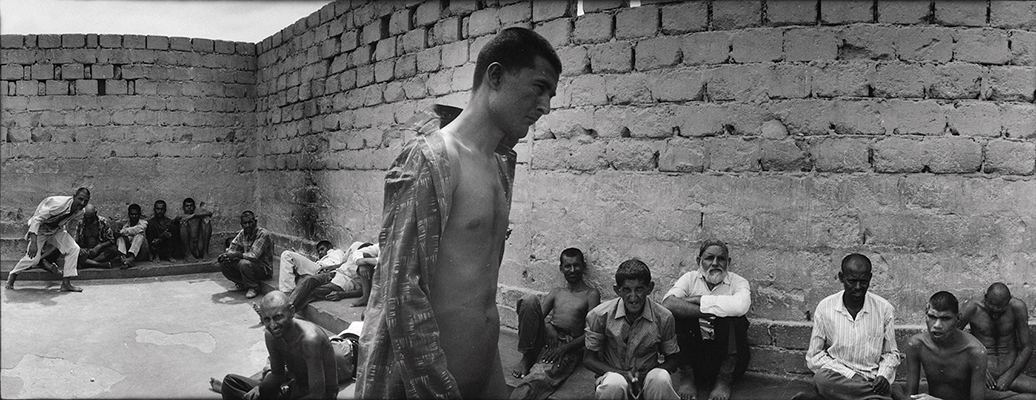

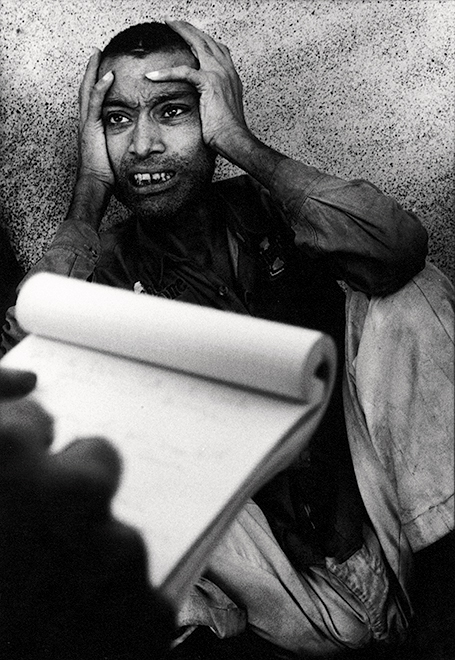

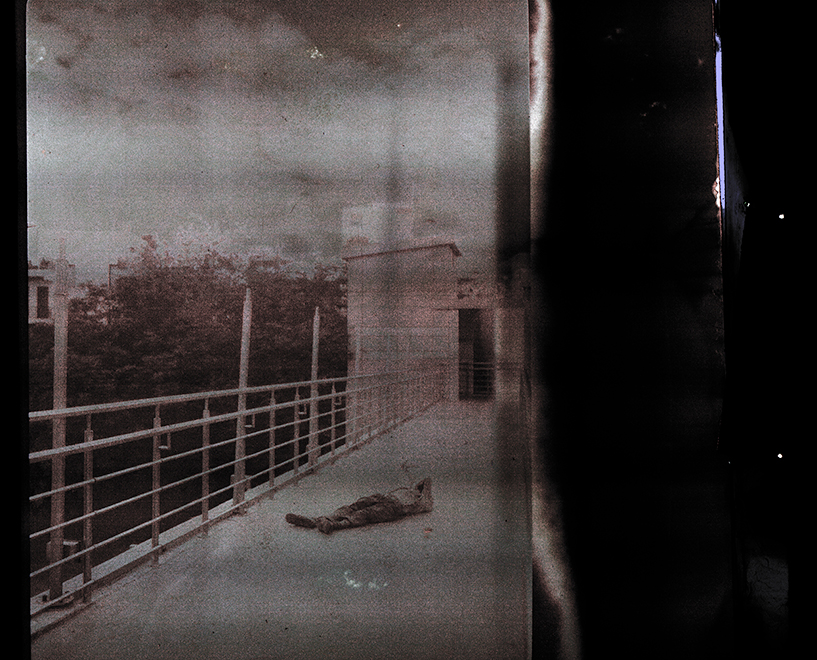

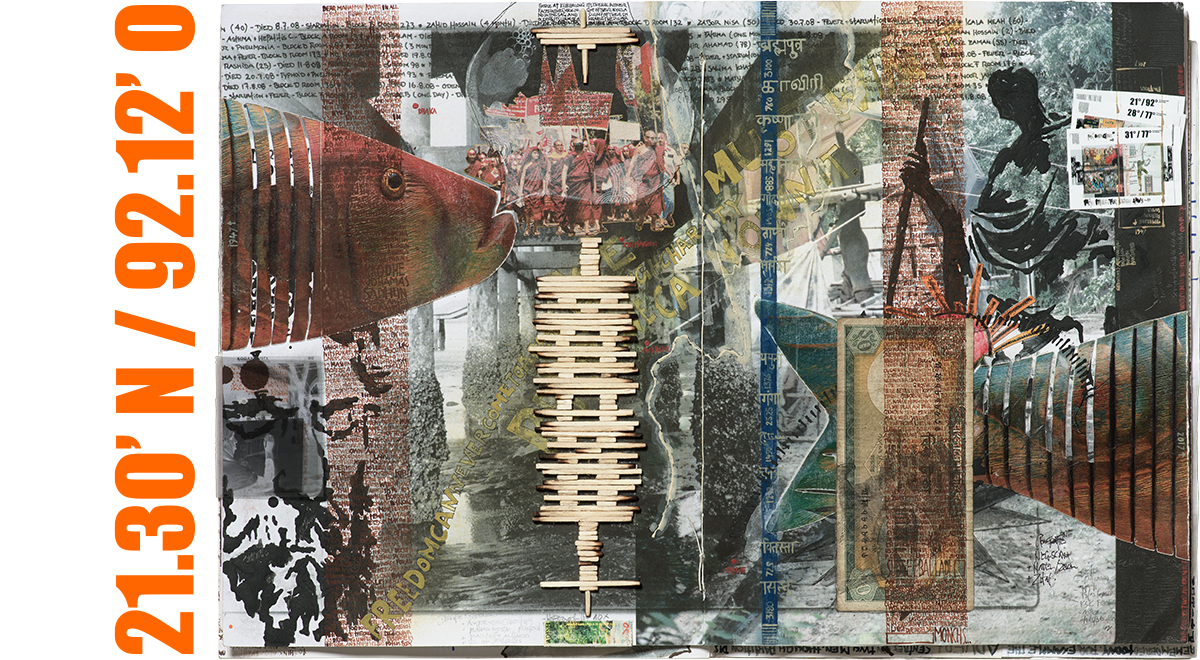

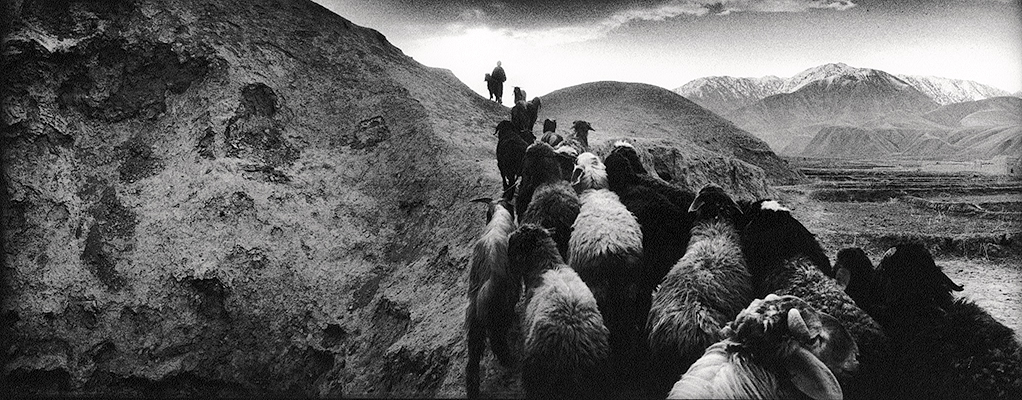

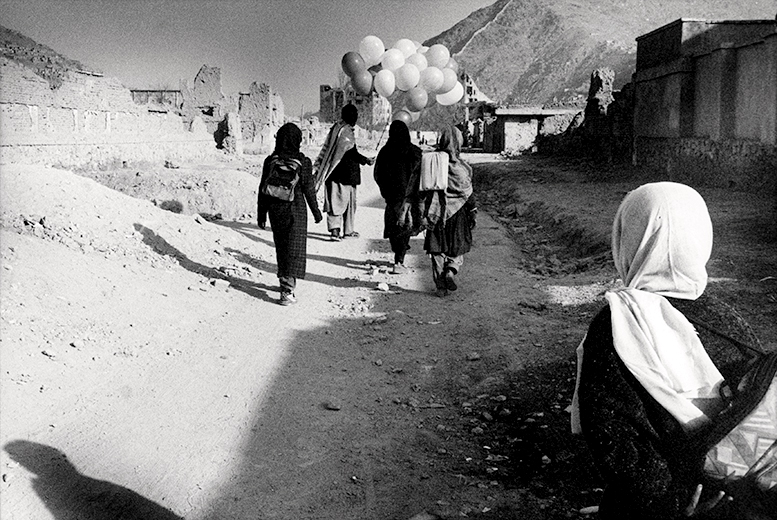

What defines an individual without connections? The definition comes from a daily reality continually occupied by the impossibility of travel and the successive fractures of love, by the utopia of reconstruction and cohabitation with horror, by the inexistence of the future and the violation of citizenship, by the death of dreams and the corrosion of objects, by the exhaustion of hope and the dismanteling of the group, the fragmentation of the body and the insularity of language. The persistence of war through bombs, mines, traumas, abandonment, isolation, pain, hatred, indigence, hunger, ignorance and fear makes it seem that the marrow of the human condition has been mortally wounded and the mankind has begun to reproduce a vacuum in their own genetic memory. God remains out there somewhere – perhaps with even greater strength given the impotence of his people in the abyss – but the lines of communication have also been cut, along with all the calendars and rites of communion.

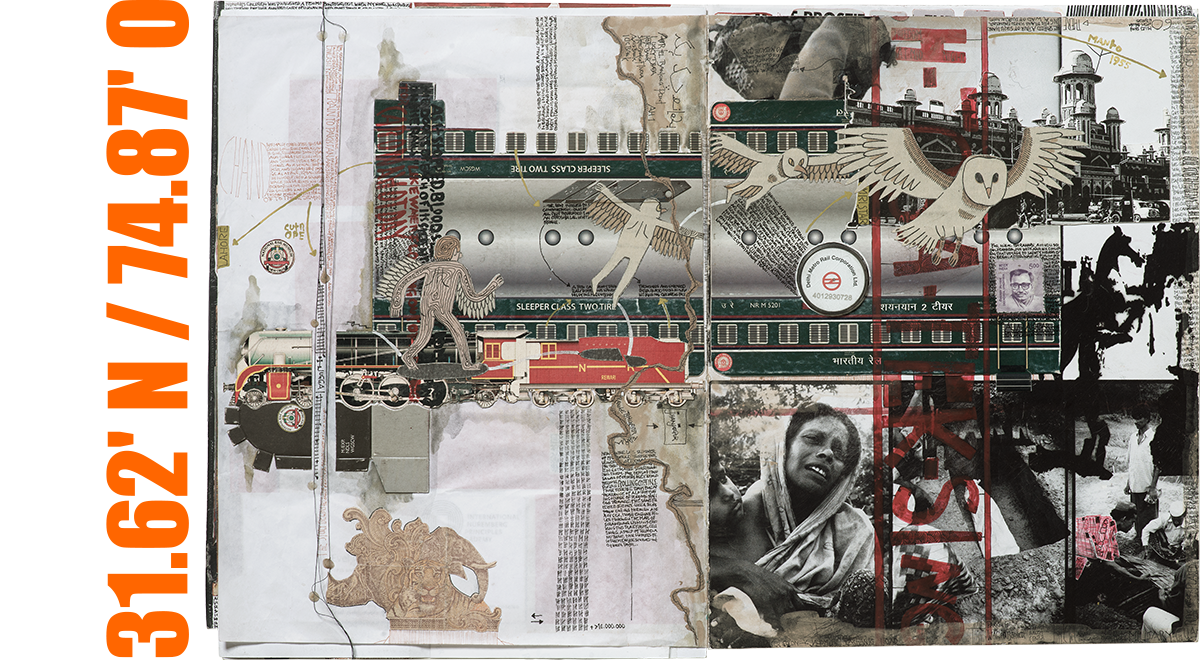

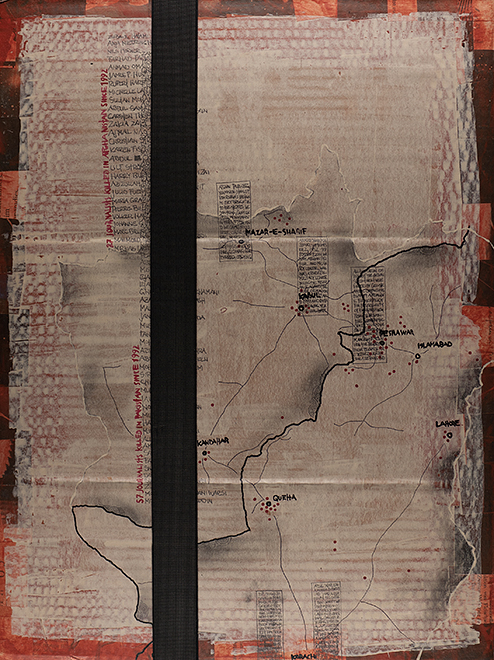

For centuries, diverse powers and spheres of interest have clashed in Central Asia. With the discovery of huge oil and natural gas deposits, the “Great Game” for dominance in this key geopolitical zone became a struggle in which violence is commonplace and the outcome of which is unforeseeable. The stakes are rule and control, regional autonomy and central power. Also at stake is hegemony, advantage in the exploitation of mineral wealth and in the construction of transport systems to handle it.

Estimates vary, but there is no question that, after the Persian Gulf, the region around the Caspian Sea is one of the largest oil-bearing zones in the world. Ethnic and religious diversity is both a cause and a consequence of numerous conflicts here. The “large scale” struggle for raw materials is overlaid by many “small-scale” disputes, some of which are very tribal feuds. Domino: large conflicts are sparked by small ones, and small conflicts escalate into major ones. So there is nothing romantic about pipelines. But for the part of the world being considered for this reportage, they are the modern equivalent of the Silk Road. The only exports that could bring hard currency into the region quickly are petroleum and natural gas.

Irregular borders, as well as overlapping areas of settlement sprinkled with enclaves or exclaves, bear witness to wars, deportation and destruction. Within the zone extending from the Caucasus to the Hindukush is an accumulation of the old burdens left behind by the Russian, Ottoman and Persian empires, and, the more recent, still-unhealed wounds inflicted by the Soviet Union. Political boundaries, often drawn by military might, devoid of all reasons and straight across ethnic-cultural structures, are one of the leading causes of conflict. It is no easy matter to distinguish between rebellion and a legitimate striving for autonomy, between banditry and police action, peacekeeping and peace enforcing, genocide and aggression: judgements call for a high degree of knowledge.

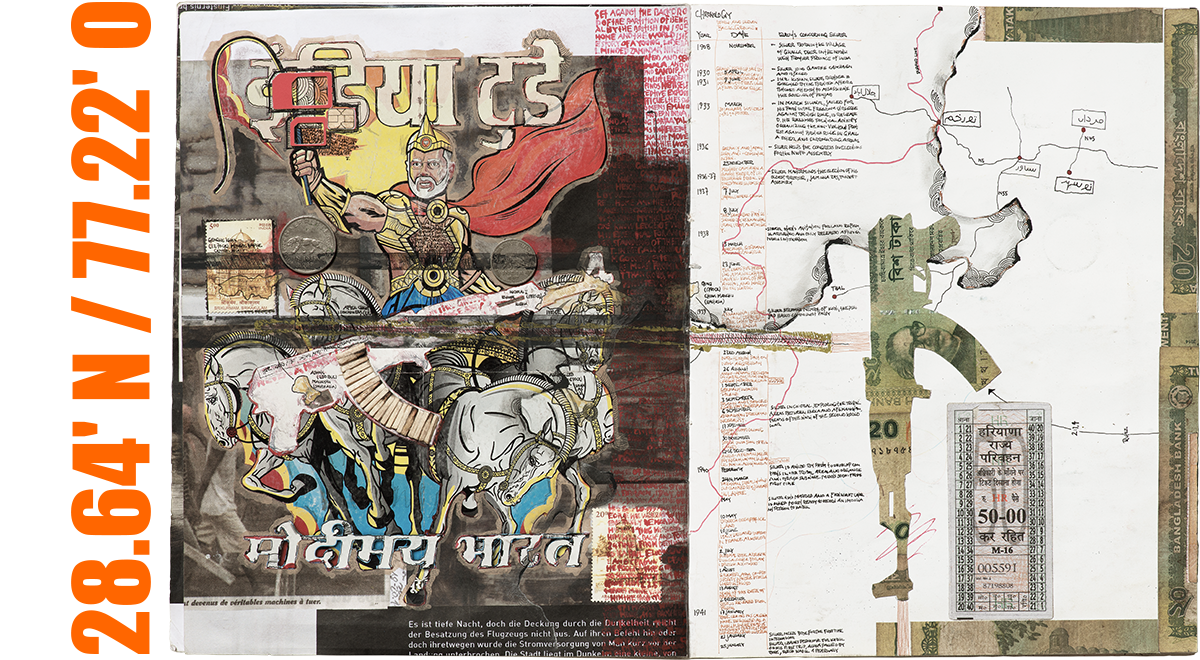

In the present confrontation -the playing field- has widen, northwards and eastwards, includes now Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan and Pakistan, from that of the original Great Game, Afghanistan. Local and global players are searching for ways to bring those precious commodities to international markets while keeping Russia and China from new geopolitical positions. It would be a major error to see the Great Game and its prize exclusively in the classic terms of securing raw materials and markets, the categories in which the industrial powers thought until World War II. Even back then it was true only up to a certain point that getting a grip on a geographic area automatically gave one an advantage over others. Under the conditions of todays globals economy, it has become even less true. Oil, cotton and other commodities can be bought, if one´s own productivity in other areas is secured by technology and ideas.

But when a region is landlocked, as Central Asia is, when rivals prefer to flex their muscles rather than engage in open competition, when local rulers make their dispositions primarily on the basis of political preference or personal advantage – then the principle of geopolitics which states that, where one party is already present others cannot so easily go, becomes interesting once again.

Afghanistan never had the kind of nationalization movement that can shape a common identity. „Afghanistan has been, and remains, a tribal society“ says Azade-Ayse Rorlich, professor of history at the University of Southern California. „The undercurrent … is an enormous fragmentation unmatched by anything in Central Asia.“ Still, the tribes have one thing in common: a passionate distaste for foreign/ers/armies of any kind.

„And then you will build a house,

a tall house of stone …

you send your children to school.

They are to learn and to become whole human beings.

It will be a good, proper school

for everything will be good and proper.

Work gives bread and the law freedom.

Is it not what it is about,

Don´t we all want that?

You go home

And will never be a slave again.

Neither you nor your children.“

Slawomir Mrozek, „Emigrants“

Given these conditions in its immediate environment, it is uncertain how long the people of the region will be able to remain if the Great Game continues to be played. In Central Asia it has not been the first war fought over oil and the access to gas. It is unlikely to be the last.

19. Jahrhundert gewonnen. Seit 1979 wiederholt es sich: Peshawar hat sich explosionsartig ins brandgefährliche Epizentrum islamistischen Terrors verwandelt. Schon 2001 fiel ihm der „Löwe vom Pandjshir“ im Widerstand gegen die Taliban zum Opfer, Ahmad Schah Massoud, die Hoffnung der muslimischen Demokraten. Wie eine Metapher auf diese Gewalt lieben die Menschen in Peshawar das traditionelle Buzkashi. Als gäbe es kein Morgen wird vom Pferd aus um einen toten Ziegenkörper gerungen. Die Reiter sind Abhängige: Reiche Clans verbinden Bestechung, Glückspiel und Geldwäsche mit dem Kampf um Ehre und Macht. Ein paar Schritte, wenige Momente weiter wird aus dem gespielten Krieg – blutiger Ernst.